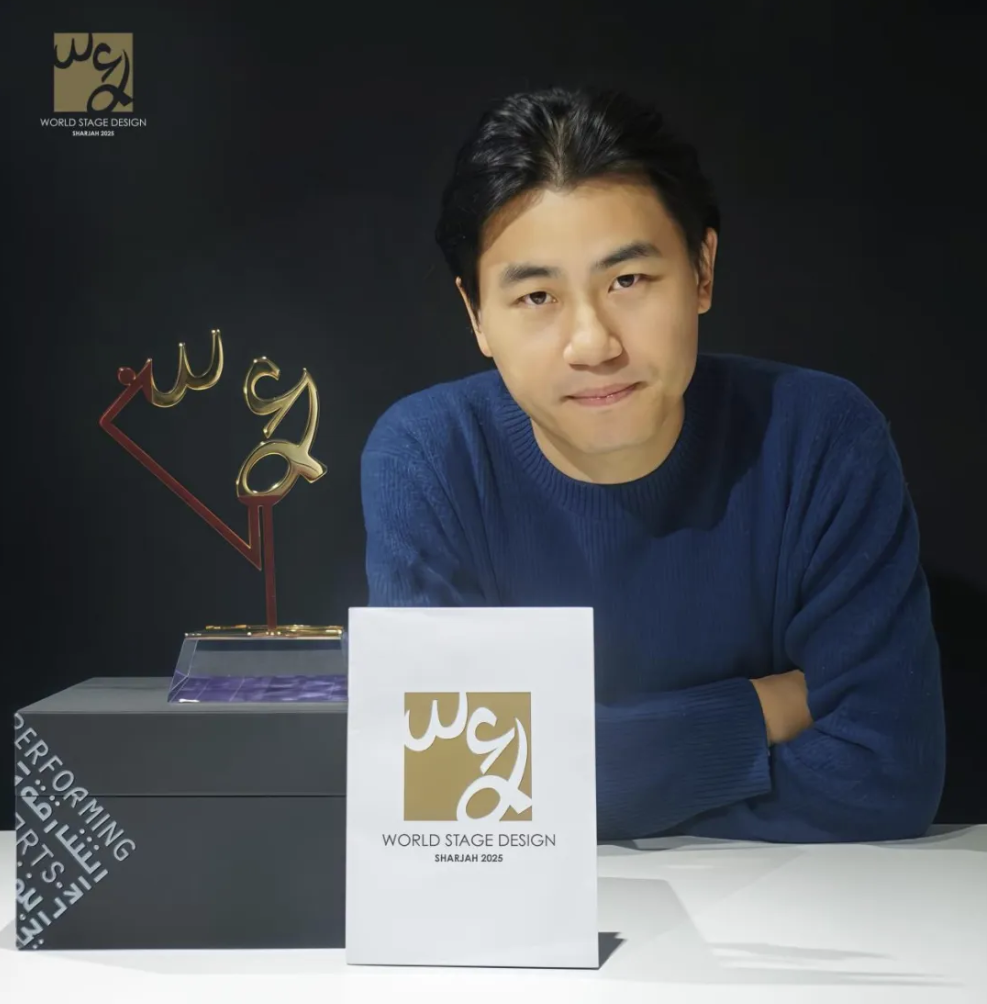

中国舞台视觉艺术家罗亚卓:让东方美学在世界舞台上熠熠生辉

一双记录古代技艺的手,在舞台上缓缓展开一幅恢宏画卷,来自神秘东方的独特气质溢满舞台。中国舞台视觉艺术家罗亚卓让四百年前的科学巨著《天工开物》在现代舞台上“活”了起来,也让东方美学在世界舞台上熠熠生辉。

2025年10月25日,阿联酋沙迦举办的第六届世界舞台设计展(WSD2025)颁奖典礼上,由罗亚卓担任舞台设计的中国舞剧《天工开物》从全球上千件参赛作品中脱颖而出,夺得专业组舞台设计金奖,凭借其“大、巧、简”的东方美学核心,征服了所有观众,在世界范围掀起了一场“东方美学热潮”。

2025年10月25日,阿联酋沙迦举办的第六届世界舞台设计展(WSD2025)颁奖典礼上,由罗亚卓担任舞台设计的中国舞剧《天工开物》从全球上千件参赛作品中脱颖而出,夺得专业组舞台设计金奖,凭借其“大、巧、简”的东方美学核心,征服了所有观众,在世界范围掀起了一场“东方美学热潮”。

这位低调但实力非凡的设计师,已是继2024年携《天工开物》入选第比利斯国际舞美双年展后,第二次站上国际领奖台。在罗亚卓的眼中,《天工开物》的获奖只是作品的一个注脚,而东方美学赢得世界认可才是一种必然。

01 一场跨越四百年的对话,一次命中注定的相遇

物自天生,工开于人

奇书奇人,经世致用

罗亚卓与《天工开物》的相遇,仿佛是命中注定。

在他看来,《天工开物》不仅是一本记录技术的百科全书,更是一幅承载着明代文化精髓的画卷。为此,罗亚卓投入数月时间钻研明代文化,参考大量明代画卷、建筑、器物、服饰和家居等史料。他发现《天工开物》原书中的123幅白描绣像插图具有典型的明代版画特点,于是决定将这些插图作为贯穿全剧的美学元素,并最终总结为“大、巧、简”三个字,作为整个舞剧的美学核心,也是他心中东方美学的核心理念。

在罗亚卓看来,明代美学追求简约与雅致。他希望通过这场跨越四百年的对话,让现代观众感受到东方美学的持久魅力。

作为一本古籍,《天工开物》曾被达尔文高度认可,而宋应星更是被李约瑟评价为“中国的狄德罗”。这是中国人第一次向世界、向人类系统开源我们的科学技术。时至今日,被舞台重现的舞剧《天工开物》以传播东方美学的角度再度影响世界,这不得不让人感叹经历了岁月的洗礼,来自东方的科技、文化、美学理念,仍旧屹立在世界之巅。

02 创作突破,传统韵味与现代沉浸感的融合

将一本17世纪的科技著作转化为震撼的舞台视觉语言绝非易事。罗亚卓面临着如何平衡历史真实与艺术创作、传统韵味与现代审美需求的双重挑战。在罗亚卓眼中,东方美学的核心理念几乎没有变化,但是创作者的创意和技巧在不断迭代和更新。舞剧《天工开物》在经历了不断打磨和优化后,让其中蕴含的东方美学底蕴逐渐氤氲开来。

这种痕迹贯穿全剧,比如让人印象深刻的 “巨物”装置。罗亚卓认为,这些“巨物”不仅是对明代生产工具的放大,更是一种视觉隐喻,象征着中国古代科技的宏大与精湛。

在“赶考”一幕中,他通过错落有致的书页在舞台上推移、旋转、组合、分离,变幻出极具张力的隐喻空间。最为人称道的是,罗亚卓在舞台上创造性地还原了《天工开物》中记载的工艺场景。他用现代舞美技术再现了明代的造纸、制瓷和纺织工艺,使观众仿佛穿越时空,亲临明代手工业现场。多媒体技术与传统元素的融合是另一大亮点。

罗亚卓与多媒体设计包尔温合作,使用前后双层纱幕,将实景与电影的虚幻感融为一体。随着舞台灯光变换,配以氤氲的烟雾瀑布,渲染出中国美学与赛博空间的融合之美。

在创作过程中,罗亚卓始终紧紧围绕着《天工开物》的核心形象,力求将书中的每一页内容呈现出来,透过现代的舞台技术让古籍中的历史和韵味重现,在舞剧的舞台上还没有过如此的呈现方式。这也让舞剧《天工开物》一经登场,便惊艳世人。

03 价值延伸,以科技赋能传统文化的创作之路

罗亚卓的美学理念并非始于《天工开物》。翻阅他的作品集,不难发现一条清晰的创作主线:融合传统与现代,注重虚实结合,创新舞台空间设计,强调视觉形象与主题的契合,以及挖掘地域文化特色。这些鲜明的个人风格,在罗亚卓的作品中得到淋漓尽致的体现。

在舞剧《天工开物》中,他参考大量明代史料,总结出“大、巧、简”的美学特征,将传统绘画、书法等视觉艺术形式中的符号元素进行优化重组,并通过现代的光影变化、色彩对比等手法进行演绎。同时,舞台布景借鉴明代版画的白描线条,通过错落书页的推移与旋转,将古籍插图转化为动态视觉符号,形成“古籍活化”的视觉奇观。此外,他还能将当代电影艺术的蒙太奇手法和时空观念融入舞蹈创作,使电影叙事美学与舞蹈美学圆润相融。

在《信仰》的设计中,他展现了善于运用数字化场景,实现舞美与数字化场景的虚实结合的能力。综合运用机械、投影、特效等技术,营造“似剧场而非传统剧场”的独特体验。采用360度可旋转观众席设计,通过屏幕开合实现“景随人动”,使叙事与流动场景完美融合。同时,超宽幅影像与演员表演无缝衔接,配合移动装置构建视觉奇观,打造丰富的动态场面。

在话剧《寻味》的舞台设计中,为了展现本剧“小故事”展现“大情怀”的特色,罗亚卓在舞台上构建了一套复杂的双层多面场景,让大小场景能够流畅的轮转穿插,观众仿若亲临那个海峡两岸跨越70年相守相望的温情故事。话剧《寻味》获第十八届中国戏剧节优秀剧目,更是对这一创新设计的极大肯定。

话剧《长安十二时辰》将一部情节紧凑、人物众多、时间跨度长达24小时的宏大故事搬上舞台,对任何创作者而言都是极大的挑战。面对这道难题,罗亚卓选择用最现代、最先锋的舞台语言,吟唱这段千年前那个辉煌与阴影并存的时代里,小人物为守护平凡生活而迸发出的英雄气概。

场景方面,罗亚卓带领团队在舞台上“重建”了那个浪漫神秘的大唐国都,大到古朴建筑小到随身道具,都力求还原,让观众一度梦回长安。舞台效果灵动写意,恰到好处的灯光和音乐营造出一种“山雨欲来风满楼”的紧迫氛围,让人不由得为危机之下的长安命运捏一把汗。

回顾罗亚卓的创作轨迹,从参与2022年北京冬奥会闭幕式舞美设计,到肢体戏剧《画皮·归尘》入选2019年布拉格国际演出设计与空间四年展,再到两岸题材话剧《寻味》入选第十八届中国戏剧节优秀剧目,他始终致力于利用当下审美解读传统文化,成为让中国东方美学走出去的符号性人物。

罗亚卓认为,传统文化的当代转化不能停留在表面符号的简单挪用,而要深入理解其精神内核,再用现代语汇进行创造性转化。

如今,罗亚卓作为中国舞台美术标杆性人物之一,他的多部作品在国际巡演,所到之处,观众无不为其中蕴含的东方美学所震撼。传统不是过去的,而是现在与未来的起点。在罗亚卓看来,那些古老的智慧与美,依然能在今天的舞台上熠熠生辉,照亮我们前行的路。

(图文来源:演艺科技传媒。除原创作品外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有,仅用于行业学习交流,并不用于商业用。文中观点为作者独立观点,因客观原因,或会存在不当使用的情况,如,部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联络第一时间处理,共同维护良好的网络创作环境。)

免责声明:发布此文是出于传递更多行业信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除。

新闻推荐

更多 >- 深圳龙岗国际艺术中心|L-ISA沉浸声系统赋能听觉旗舰新地标

- 年终盘点 | “易”马当先·跃新程!易科2025年度精选案例回顾

- 从剧场到聚场:西安19座剧场串联Citywalk文化动线,1500场演出点亮创意消费新生态

- 安恒利携手ALLEN & HEATH助力康姆士巡演杭州站

- 雅马哈DM7助力马克西姆《边界II》狂飙开演

- 英国CADAC沉浸声技术,为国家级会议场景打造高品质听觉盛宴

- 免费预约!!2026中国国际乐器展览会观众预登记正式开启!

- 声临其境,荣耀绽放 | 安恒利助力湖北省奥林匹克体育中心,打造极致声效新标杆

- Sound Devices亮相ISE 2026:AstralComm升级,携手SoundBase打造旗舰无线产品集成化工作模式

- 音王集团携手宁波市文化馆,重构公共文化沉浸式体验新标杆

- 雅马哈宣布推出RIVAGE PM数字调音系统V7.0新固件,助力实现更快速、更灵活的工作体验!

- 浩洋股份双品牌闪耀巴塞罗那ISE 2026,AYRTON与SGM以光影科技引领行业!