不止是演出!《如梦大同》的光影美学,重构文旅演艺新高度

当一束暖光勾勒出北魏画匠专注的侧脸,当冷冽的蓝光在城墙下渲染出乱世的肃杀,当全场灯光骤然亮起,来自五湖四海的观众在光影中融为一体 —— 这不是普通的剧场演出,而是《如梦大同》为观众打造的一场穿越千年的 “双向奔赴”。作为全国首个实现观众与千年大同跨时空同频共振的行进情浸式旅游演艺,《如梦大同》以创新的双线叙事为骨,以巧夺天工的灯光设计为魂,让北魏文明从历史典籍中走出,在光影交错间与当代人完成了一场震撼心灵的对话。

双线并行,光影为媒破解叙事难题

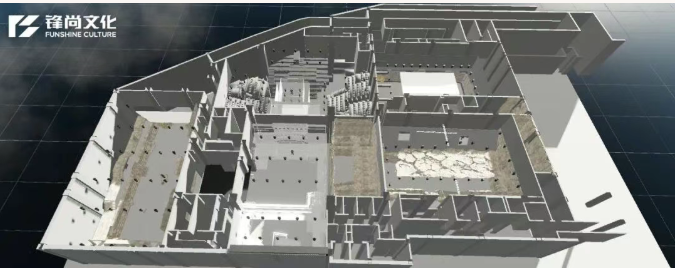

《如梦大同》的大胆创新,从叙事结构便可见一斑。剧目打破传统单一剧情模式,设置 “乱世复仇” 与 “围城离别” 两条并行线索,观众分途而入,在五大空间中跟随不同角色的命运起伏,最终于第五空间汇合,共同见证大同作为民族融合之城的千年底蕴。而这一 “双线叙事” 的戏剧张力,正是通过灯光设计的精准表达得以最大化呈现。

在有限的地下剧场空间内,灯光团队面临着 “一空间双用途” 的巨大挑战 —— 同一个物理空间既要承载 A 线的热血激昂,又要诠释 B 线的温情缱绻。为此,设计师以 “光影语言差异化” 为核心,为两条线索打造了专属的视觉密码:复仇线中,深蓝、灰紫等冷色调主导全场,锐利的切割光与频闪效果交织,配合红光闪烁的局部强光,将追杀、对峙的紧张感推向极致;离别线则以橙黄、琥珀等暖光为基调,柔和的漫射光与缓慢的光影渐变相得益彰,烟机雾效中流转的光束,细腻勾勒出角色间的依恋与不舍。这种 “一灯双情” 的设计,让观众无需依赖道具提示,仅通过光影便能清晰感知两条时空线的情感差异,实现了 “同场不同境” 的奇妙体验。

科技赋能,光影重构沉浸观演边界

“这里没有观众席,每个人都是历史的参与者。”《如梦大同》颠覆了传统剧场的观演关系,而灯光正是打破 “第四面墙” 的关键力量。不同于镜框式剧场的固定布光,项目团队创新性融合舞台灯光、影视照明与景观亮化技术,将灯具 “藏” 于舞美道具与建筑结构之中:佛像四周定制的迷你灯具营造出 “佛光普照” 的神圣感,墙面镶嵌的景观灯与投影画面无缝衔接,切割电脑灯则灵活追踪演员动线,在 360 度环绕空间中引导观众视线聚焦核心剧情。

为了在有限空间内创造无限可能,团队还运用了大量前沿科技手段。通过光影的虚实切割与时空折叠,无需更换实体布景,便能实现从 “现实” 到 “回忆” 的瞬时跳转;“近实远虚” 的明暗层次设计,让平面空间产生立体纵深,打造出电影级的镜头质感;而三张灯光控制台的联机备份与精准时间码控制,更是确保了双线演出的完美同步,让每一秒的光影变化都与剧情严丝合缝。当观众行走在光影流转的空间中,时而与北魏将士擦肩而过,时而在佛前见证信仰的坚守,仿佛真正化身为 “穿越者”,与千年历史展开近距离对话。

以光为笔,书写大同的历史温度与当代共鸣

《如梦大同》的灯光设计,从未止步于技术的炫技,而是始终以 “讲好大同故事” 为核心。设计师深入挖掘北魏历史细节与人物情感,用光影为角色塑造灵魂:画匠本无专注创作时,一束暖白侧光凸显其坚守信仰的执着;都尉登场时,逆光勾勒的剪影与顶光投射的阴影,瞬间塑造出其冷酷威严的形象;西海公主守城墙一幕,高位侧光弱化群像、聚焦主角,让家国情怀的感染力直达人心。

最令人动容的莫过于第五空间的 “双向奔赴” 时刻:当单个定点光聚焦某位观众,周围渐暗的光影为其营造出与历史人物对话的 “专属场域”;而当全场灯光同步亮起,个体融入集体光影,象征着千年民族融合精神在当代的延续。这一刻,灯光不再是单纯的照明工具,而是连接过去与现在、个体与集体的情感纽带,让观众深刻体会到 “大同” 不仅是历史名词,更是当下每个人心中的共同向往。

从乱世的刀光剑影到离别的柔情缱绻,从个体的命运沉浮到民族的融合共生,《如梦大同》以光影为笔,在有限空间中绘制出无限的历史长卷。这场集科技与艺术、历史与当代于一体的沉浸式演出,不仅重新定义了文旅演艺的灯光美学,更让观众在光影交错中触摸到历史的温度,完成了一场与千年大同的 “双向奔赴”。目前,《如梦大同》已成为山西文旅的新地标,诚邀全国观众前来,在光影中穿越千年,共赴这场跨越时空的文明之约!

(图文来源:锋尚文化、影像骑士。除原创作品外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有,仅用于行业学习交流,并不用于商业用。文中观点为作者独立观点,因客观原因,或会存在不当使用的情况,如,部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联络第一时间处理,共同维护良好的网络创作环境。)

免责声明:发布此文是出于传递更多行业信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除。

新闻推荐

更多 >- 深圳龙岗国际艺术中心|L-ISA沉浸声系统赋能听觉旗舰新地标

- 年终盘点 | “易”马当先·跃新程!易科2025年度精选案例回顾

- 从剧场到聚场:西安19座剧场串联Citywalk文化动线,1500场演出点亮创意消费新生态

- 安恒利携手ALLEN & HEATH助力康姆士巡演杭州站

- 雅马哈DM7助力马克西姆《边界II》狂飙开演

- 英国CADAC沉浸声技术,为国家级会议场景打造高品质听觉盛宴

- 免费预约!!2026中国国际乐器展览会观众预登记正式开启!

- 声临其境,荣耀绽放 | 安恒利助力湖北省奥林匹克体育中心,打造极致声效新标杆

- Sound Devices亮相ISE 2026:AstralComm升级,携手SoundBase打造旗舰无线产品集成化工作模式

- 音王集团携手宁波市文化馆,重构公共文化沉浸式体验新标杆

- 雅马哈宣布推出RIVAGE PM数字调音系统V7.0新固件,助力实现更快速、更灵活的工作体验!

- 浩洋股份双品牌闪耀巴塞罗那ISE 2026,AYRTON与SGM以光影科技引领行业!